腰痛・肩こり・膝痛をはじめさまざまな症状の改善や美容面での効果も期待できる「鍼治療」。痛くないの?効果は?通う頻度は?など鍼治療初心者の方へ、その魅力をご紹介します。

目次

鍼治療とは

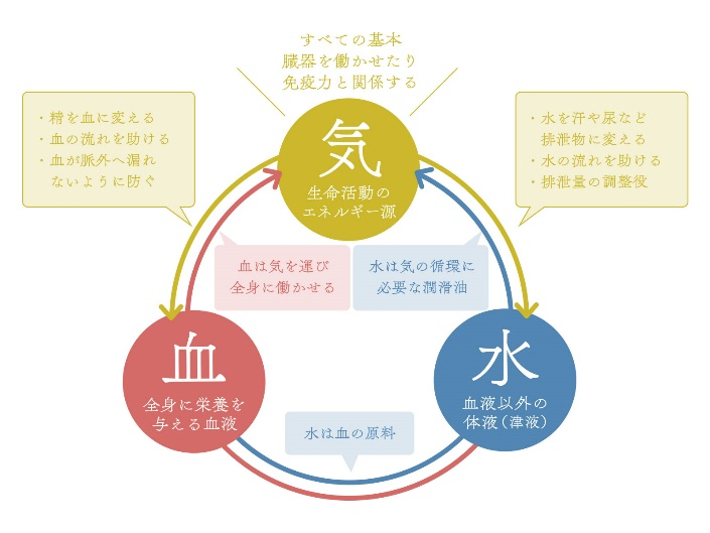

鍼治療とは、身体の特定部位の皮膚に細い針を刺入することでその部位を刺激し、症状を改善へ導く、中国の伝統医療の治療法のひとつです。東洋医学では、全身のバランスを整えることで自然治癒力を向上し、病気自体の発生の予防と、体の不調を整えるという考え方をしています。全身に流れる「気(き)・血(けつ)・水(すい)」のバランスを整えることが重要で、「気・血・水」がよどみなく循環することで、内臓機能が回復し、自然治癒力の向上や根本改善につながるとされています。

鍼治療は700以上のツボを症状に応じて使い分けます。もちろん、使い捨ての鍼を使用するため衛生面も安心です。

「気」

体内を流れるエネルギーのことで、体を動かす根源となるもの。元気や気力の『気』という意味合いも。自立神経系や内分泌系をつかさどる働きをもちます。「血」

文字通り血液のこと。血液が循環して全身に酸素や栄養を運び、潤いを与え、ホルモンバランスを調整します。「水」

血液以外の体内にあるリンパ液やその他の水分のこと。消化や排泄に影響するほか、臓器をスムーズに働かせる潤滑油のような作用も持ち合わせ、免疫力に大きな関わりがあります。東洋医学の専門用語でツボは「経穴」と呼ばれます。鍼で体の一部を傷つけることで、もともと私たちの体に備わっている自然治癒力を高めることに繋がり、慢性的な症状の改善や健康維持が期待できます。人によって有効なツボは異なります。丁寧なカウンセリングで症状などをお伺いし、プロの手でお客様お一人おひとりに合わせた施術を行っていきます。

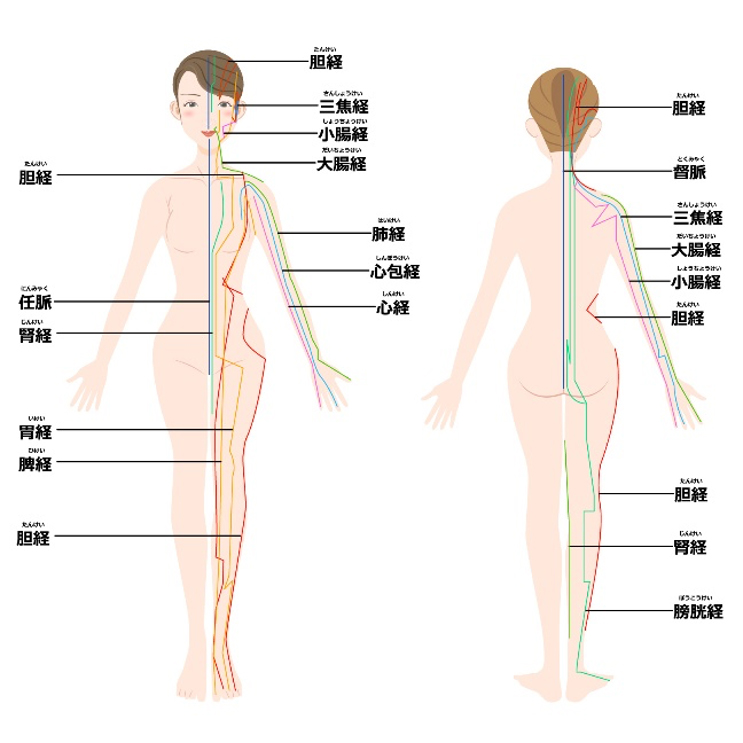

どうして手のツボが肩に効くの⁉

ツボには「経絡」と呼ばれる、気・血・水の循環経路があります。経絡は鍼灸の刺激を伝えるルートでもあります。そのため、手のツボが肩に効くといったように、患部から離れた場所のツボを刺激することで効果が得られることがあるのです。

それぞれの疾患や症状にあった経絡のツボを鍼で刺激していき、患部へアプローチしていきます。

刺してもほとんど痛みがない?鍼治療で使用する鍼について

「針を刺す」と聞くと、それだけで痛そうというイメージされる方もいらっしゃるかと思いますが、鍼治療で使用する針は極めて細い鍼です。注射などで使用している鍼とは太さも形状も異なるため、個人差はありますが刺してもほとんど痛みを感じることはありません。《鍼治療で使用する針と注射で使用する針の違い》

❶太さ

注射針 0.7 mm~0.9 mm鍼治療 0.14 mm~0.34 mm

注射針と比べると約3分の1の太さ。

鍼を刺したときの皮膚の抵抗が少なく済むため、痛みはほとんどありません。

K-four (ケーフォー)では、肩や腰などの通常の鍼治療に使用する鍼は、主に0.20mm(3番鍼)を使用しています。

❷先端の形

注射針 皮膚や血管を破るため、先端がナイフのような形にカットされています。鍼治療 皮膚や筋繊維の間をかき分けて入るように、先端が丸みを帯びています。

鍼治療の驚きの効果

●痛みへの効果

鍼の刺激により、痛みを抑える作用のあるホルモンが脳内に分泌。これにより、脳に痛みを伝える神経の働きをブロックすることができるため、痛みが軽減するといわれています。●リラックス効果

鍼の刺激により、リラックス効果のあるセロトニンなどのホルモンが分泌。さらに、ストレスや緊張を和らげるツボや、心を安定させる作用のあるツボを刺激することで、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。その結果、身体を活動させるために働く交感神経よりも、身体を休ませるために働く副交感神経が優位になり、リラックスした状態へ導きます。●自律神経のバランスを整える

自律神経のバランスを整え、交感神経から副交感神経への切り替えがスムーズになるように促します。自律神経は、胃腸など内臓の働きや血圧のコントロールにも関係しているため、胃腸の働きや血圧の安定・回復にもつながります。さらに、寝つきがよくなる、熟睡できるなど、眠りの質の向上にもつながります。●美肌効果

皮膚は、外側から表皮、真皮、皮下組織の3層に分かれており、真皮層の多くはコラーゲン線維でできています。鍼で真皮層が刺激されると、細胞はその部分を修復するためにコラーゲンやセラミドなどの生成が活発に。それによってターンオーバーのサイクルが整い、肌の弾力やみずみずしさがアップして、シワやたるみの改善が期待できます。その他にも美肌になれる嬉しい効果が満載の「美容鍼」については下記をご確認下さい。

>美容鍼について詳しくはこちら

WHO(世界保健機構)が有効性を認めた疾患

●運動器系疾患

関節痛/リウマチ/頚肩腕症候群/頚椎捻挫後遺症/五十肩/腰痛/腱鞘炎/外傷の後遺症(むち打ち、捻挫、打撲、骨折) など●神経系疾患

頭痛/めまい/自律神経失調症/神経痛/神経麻痺/痙攣/脳卒中後遺症/不眠/神経症/ノイローゼ/ヒステリー など●循環器系疾患

動悸/息切れ/高血圧症/低血圧症/動脈硬化症/心臓神経症 など●呼吸器系疾患

喘息/気管支炎/風邪および予防 など●消化器系疾患

便秘/下痢/胃炎/消化不良/胃下垂/胃酸過多/胆嚢炎/肝機能障害/肝炎/胃十二指腸潰瘍/痔疾 など●代謝内分泌系疾患

貧血/痛風/脚気/糖尿病/バセドウ病 など●生殖・泌尿器系疾患

膀胱炎/尿道炎/性機能障害/尿閉/腎炎/前立腺肥大/陰萎 など●婦人科系疾患

生理痛/月経不順/更年期障害/冷え性/乳腺炎 /白帯下/血の道 など●耳鼻咽喉科系疾患

中耳炎/耳鳴り/難聴/メニエール病/鼻炎/咽喉頭炎/鼻出血/ちくのう など●眼科系疾患

眼精疲労/仮性近視/結膜炎/疲れ目/かすみ目/ものもらい など●小児科系疾患

小児神経症(夜泣き、かんむし、夜驚、消化不良、偏食、食欲不振、不眠)/小児喘息/アレルギー性湿疹/耳下腺炎/夜尿症/虚弱体質の改善 など効果的に通う頻度

鍼治療の回数や頻度は、身体の状態や症状の重さ、慢性的なものなのか急に起こったものなのかといった要因で異なります。

一般的に、最初は効果が表れるまでに少し時間がかかることもあり、短い頻度で集中的に施術を行うことが多いです。また、効果が表れ始めた際に、施術の間隔が空いてしまうと、元の状態に戻ってしまうこともありますので注意が必要です。

《受け始めの場合》 1週間に1度、多い場合は2度、3度と施術を行います。

※慢性的な症状であれば、月に1度のペースでもよい場合もあります。

《症状が落ち着いてきた場合》 少し間隔を空けて治療を継続していきます。

少しずつ施術の間隔を長く取っていくことで、いずれは施術を受けなくても調子のいい状態をキープできるようになることが一番の理想です。上記は、あくまでも目安になりますので、お客様お一人おひとりの症状を見て施術時にしっかりとお伝えさせていただきます。

鍼治療を受けた後の注意点

治療後一時的にいろいろな症状が出て、かえって悪化したように思われることがあります。これを一般的には好転反応、東洋医学では瞑眩(めんげん)と呼びます。これは、むしろ効果の現れる証とされていますので心配はいりません。※鍼治療をした後は、血行が良くなり、身体の緊張がほぐれてリラックスします。

※軽い疲労感やだるさ、眠気を感じることがありますので、少し身体を休めて下さい。

※当日は、熱いお風呂の長湯、過度の飲酒、激しいスポーツは避けて下さい。

※皮膚・毛細血管・筋肉に刺入するためごくわずかの出血や皮下出血を伴う可能性があります。

※皮下出血による青あざが生じることがありますが、数週間で自然に退少していきます。

鍼治療について解説しましたがいかがでしたでしょうか。こちらのコラムを読んで、鍼治療に興味を持っていただけたら幸いです。

K-four (ケーフォー)では置鍼/2,200円〜、運動鍼(関節の動きを改善)/2,750円〜、パルス鍼施術/3,300円〜施術を承っております。ぜひ一度その効果をご体感ください。